![]() |

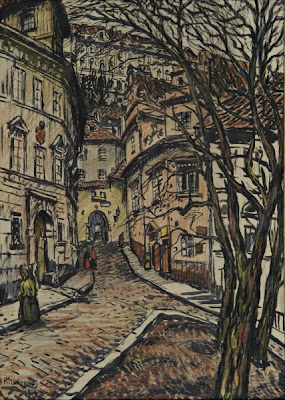

| Schloss Duino |

Rilkes "Duineser Elegien"Duineser Elegien ist der Titel einer Sammlung von zehn Elegien des Dichters Rainer Maria Rilke,

die 1912 begonnen und 1922 abgeschlossen wurden.

Duineser Elegien : Ihr Name leitet sich vom Schloss Duino bei Triest ab,

wo Rilke 1912 als Gast der Gräfin Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe zu Besuch war.

Die dritte ElegieEines ist, die Geliebte zu singen. Ein anderes, wehe,

jenen verborgenen schuldigen Fluss-Gott des Bluts.

Den sie von weitem erkennt, ihren Jüngling, was weiß er

selbst von dem Herren der Lust, der aus dem Einsamen oft,

ehe das Mädchen noch linderte, oft auch als wäre sie nicht,

ach, von welchem Unkenntlichen triefend, das Gotthaupt

aufhob, aufrufend die Nacht zu unendlichem Aufruhr.

O des Blutes Neptun, o sein furchtbarer Dreizack,

o der dunkele Wind seiner Brust aus gewundener Muschel.

Horch, wie die Nacht sich muldet und höhlt. Ihr Sterne,

stammt nicht von euch des Liebenden Lust zu dem Antlitz

seiner Geliebten? Hat er die innige Einsicht

in ihr reines Gesicht nicht aus dem reinen Gestirn?

Du nicht hast ihm, wehe, nicht seine Mutter

hat ihm die Bogen der Braun so zur Erwartung gespannt.

Nicht an dir, ihn fühlendes Mädchen, an dir nicht

bog seine Lippe sich zum fruchtbarern Ausdruck.

Meinst du wirklich, ihn hätte dein leichter Auftritt

also erschüttert, du, die wandelt wie Frühwind?

Zwar du erschrakst ihm das Herz; doch ältere Schrecken

stürzten in ihn bei dem berührenden Anstoß.

Ruf ihn ... du rufst ihn nicht ganz aus dunkelem Umgang.

Freilich, er will, er entspringt; erleichtert gewöhnt er

sich in dein heimliches Herz und nimmt und beginnt sich.

Aber begann er sich je?

Mutter, du machtest ihn klein, du warsts, die ihn anfing;

dir war er neu, du beugtest über die neuen

Augen die freundliche Welt und wehrtest der fremden.

Wo, ach, hin sind die Jahre, da du ihm einfach

mit der schlanken Gestalt wallendes Chaos vertratst?

Vieles verbargst du ihm so; das nächtlich-verdächtige Zimmer

machtest du harmlos, aus deinem Herzen voll Zuflucht

mischtest du menschlichern Raum seinem Nacht-Raum hinzu.

Nicht in die Finsternis, nein, in dein näheres Dasein

hast du das Nachtlicht gestellt, und es schien wie aus Freundschaft.

Nirgends ein Knistern, das du nicht lächelnd erklärtest,

so als wüsstest du längst, wann sich die Diele benimmt...

Und er horchte und linderte sich. So vieles vermochte

zärtlich dein Aufstehn; hinter den Schrank trat

hoch im Mantel sein Schicksal, und in die Falten des Vorhangs

passte, die leicht sich verschob, seine unruhige Zukunft.

Und er selbst, wie er lag, der Erleichterte, unter

schläfernden Lidern deiner leichten Gestaltung

Süße lösend in den gekosteten Vorschlaf -:

schien ein Gehüteter... Aber innen: wer wehrte,

hinderte innen in ihm die Fluten der Herkunft?

Ach, da war keine Vorsicht im Schlafenden; schlafend,

aber träumend, aber in Fiebern: wie er sich ein-ließ.

Er, der Neue, Scheuende, wie er verstrickt war,

mit des innern Geschehens weiterschlagenden Ranken

schon zu Mustern verschlungen, zu würgendem Wachstum, zu tierhaft

jagenden Formen. Wie er sich hingab -. Liebte.

Liebte sein Inneres, seines Inneren Wildnis,

diesen Urwald in ihm, auf dessen stummem Gestürztsein

lichtgrün sein Herz stand. Liebte. Verließ es, ging die

eigenen Wurzeln hinaus in gewaltigen Ursprung,

wo seine kleine Geburt schon überlebt war. Liebend

stieg er hinab in das ältere Blut, in die Schluchten,

wo das Furchtbare lag, noch satt von den Vätern. Und jedes

Schreckliche kannte ihn, blinzelte, war wie verständigt.

Ja, das Entsetzliche lächelte... Selten

hast du so zärtlich gelächelt, Mutter. Wie sollte

er es nicht lieben, da es ihm lächelte. Vor dir

hat ers geliebt, denn, da du ihn trugst schon,

war es im Wasser gelöst, das den Keimenden leicht macht.

Siehe, wir lieben nicht, wie die Blumen, aus einem

einzigen Jahr; uns steigt, wo wir lieben,

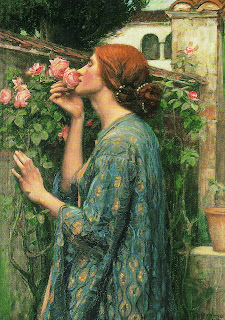

unvordenklicher Saft in die Arme. O Mädchen,

dies: dass wir liebten in uns, nicht Eines, ein Künftiges, sondern

das zahllos Brauende; nicht ein einzelnes Kind,

sondern die Väter, die wie Trümmer Gebirgs

uns im Grunde beruhn; sondern das trockene Flussbett

einstiger Mütter -; sondern die ganze

lautlose Landschaft unter dem wolkigen oder

reinen Verhängnis -: dies kam dir, Mädchen, zuvor.

Und du selber, was weißt du -, du locktest

Vorzeit empor in dem Liebenden. Welche Gefühle

wühlten herauf aus entwandelten Wesen. Welche

Frauen hassten dich da. Was für finstere Männer

regtest du auf im Geäder des Jünglings? Tote

Kinder wollten zu dir... O leise, leise,

tu ein liebes vor ihm, ein verlässliches Tagwerk, - führ ihn

nah an den Garten heran, gieb ihm der Nächte

Übergewicht......

Verhalt ihn......

Rainer Maria Rilke Duineser Elegien : Begonnen Anfang 1912, Duino, beendet im Herbst 1913, Paris.

Mit Rilke durch das Jahr :

Rainer Maria RilkeSemsakrebsler twittert Rilke![Geo]() ::.

::.

![Geo]() ::.

::.

::.

::.

+des+K%C3%BCnstlers.jpg)